Quando si parla di arte urbana, si intende un universo visivo ampio e sfaccettato: dai murales ai poster incollati di notte, fino ai graffiti tracciati con le bombolette sui muri e sulle metro delle città. Pur nella consapevolezza delle differenze che distinguono arte urbana, street art e graffiti per tecnica, contesto e riconoscimento istituzionale, in questo testo i termini verranno utilizzati in modo intercambiabile, al fine di restituire in modo coerente il senso complessivo della vicenda analizzata.

Ed è proprio di graffiti – e della loro tutela giuridica – che si occupa la decisione della Tel Aviv District Civil-Commercial Magistrate’s Court nel caso Kochba et al. v. Dahan Peretz, resa pubblica nel dicembre 2024. Una sentenza che segna una svolta nel modo in cui la legge guarda a queste forme d’arte, spesso effimere, realizzate nello spazio pubblico e, non di rado, senza autorizzazione. Il messaggio della Corte è chiaro: anche i graffiti, se originali, sono opere d’arte protette dal diritto d’autore.

La vicenda nasce dalla denuncia presentata da Yonatan Kochba (in arte MAS972) e da Meirav Tabak, vedova dell’artista Damian Tabak, contro la fotografa Merav Dahan Peretz. Secondo quanto ricostruito dagli artisti, la fotografa avrebbe scattato immagini di otto murales – quattro firmati da Kochba e quattro da Tabak – realizzati su pareti pubbliche di Tel Aviv. Le fotografie, realizzate senza il consenso degli autori, sarebbero poi state riprodotte su vari supporti fisici, come tele e poster, messe in vendita online, esposte in gallerie e in alcuni casi presentate anche in programmi televisivi. In diverse immagini, le firme originali risultavano cancellate, ritagliate o rese illeggibili, mentre alcune opere sarebbero state modificate o tagliate rispetto alla loro composizione originale.

© MAS. Immagini gentilmente concesse dall’artista. Tutti i diritti riservati. Qualsiasi utilizzo, riproduzione o diffusione senza il consenso scritto esplicito è severamente vietato.

Originalità e legalità: i graffiti sono opere d’arte

Un punto chiave della sentenza è stato il riconoscimento dell’originalità dei graffiti: la Corte ha affermato che un’opera può godere della protezione del diritto d’autore anche se tracciata con una bomboletta spray su un muro pubblico, a patto che sia frutto di un’espressione personale e creativa. La Corte ha anche chiarito un principio fondamentale: il fatto che un’opera sia stata realizzata senza autorizzazione non ne annulla il valore artistico e la tutela giuridica. In altre parole, l’illegalità del gesto non cancella i diritti dell’autore sull’opera che ne risulta. Una posizione netta, che conferma come la protezione del diritto d’autore debba guardare all’opera, non al contesto della sua creazione.

Incidental use e fair use: i limiti dell’eccezione

Un altro punto centrale della controversia riguardava l’invocazione dell’uso incidentale e, più in generale, delle eccezioni riconducibili al cosiddetto fair use. La fotografa sosteneva che, trattandosi di opere collocate nello spazio pubblico, la loro presenza nelle sue immagini fosse marginale, accessoria, quasi inevitabile. Ma il tribunale ha chiarito che l’uso può dirsi davvero “incidentale” solo quando l’opera compare in modo fortuito, non cercato né centrale rispetto all’immagine complessiva. Nel caso in esame, invece, le fotografie erano state scattate con l’intento preciso di riprodurre i murales; le immagini erano poi state stampate su supporti fisici, esposte, vendute, attribuite alla fotografa stessa e in alcuni casi persino modificate o private della firma dell’autore. Si trattava dunque di un uso deliberato e sistematico a fini commerciali, ben lontano dall’eccezione di incidentalità e del tutto incompatibile con i principi di fair use. Il giudice ha inoltre sottolineato che, pur riconoscendo la natura fluida, accessibile e spesso condivisa dell’arte urbana, è essenziale distinguere tra usi non commerciali, come la condivisione amatoriale sui social o lo scatto personale di un passante, e usi a fini di lucro, come quello della fotografa. Solo nel primo caso può ipotizzarsi una certa tolleranza o rientrare nel perimetro di un fair use “sociale”. Ma quando l’opera viene utilizzata per guadagno economico e in assenza di qualsiasi autorizzazione, prevale il diritto dell’autore a vedere tutelata la propria creazione.

I diritti morali: il cuore della protezione

Una delle parti più importanti della decisione riguarda il riconoscimento della violazione dei diritti morali degli artisti, ovvero il diritto di essere riconosciuti come autori delle proprie opere e il diritto all’integrità delle stesse. L’eliminazione delle firme, le modifiche visive, e la diffusione delle immagini come se fossero creazioni della fotografa, hanno leso non solo i diritti economici, ma anche l’identità artistica e la reputazione personale dei due autori. Il tribunale ha affermato che i diritti morali non sono secondari rispetto a quelli economici, ma costituiscono un pilastro della protezione dell’artista. E infatti, la fotografa è stata condannata a pagare 400.000 shekel complessivi (circa 100.000 euro) ai due artisti.

Un precedente importante: parlare di graffiti significa anche proteggerli

La portata simbolica di questa decisione va ben oltre il singolo risarcimento. In un’intervista che chi scrive ha realizzato con MAS972, l’artista ha sottolineato come questa causa non sia stata solo una battaglia giuridica, ma una lotta per il rispetto e la dignità dell’arte di strada: “Non è mai stata una questione di soldi. Volevamo proteggere l’arte, proteggere l’artista. Questo è il nostro lascito. I graffiti sono una dichiarazione, e questa sentenza è parte della nostra storia, affinché nessuno si approfitti della creatività di un artista [traduzione e sintesi].”

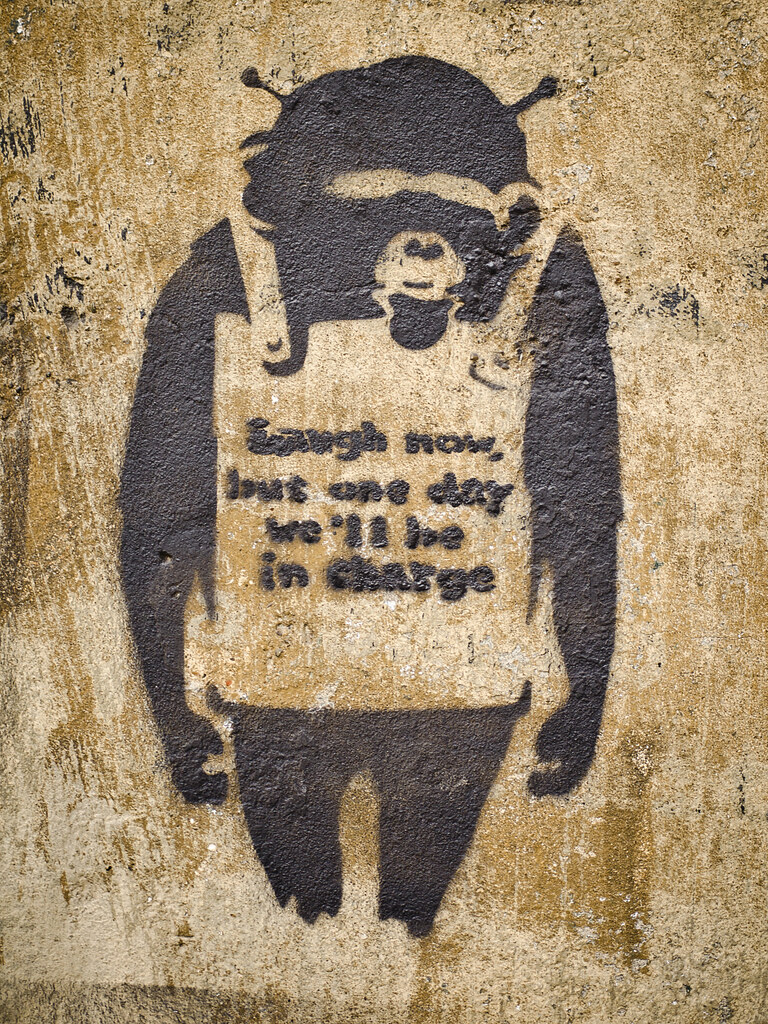

Questa non è solo una vittoria legale: è una legittimazione simbolica e culturale di tutti quei linguaggi visivi nati nei margini urbani, tra le crepe del cemento, sotto cavalcavia, su saracinesche abbassate e muri dimenticati. I graffiti non sono “maschi innamorati sui metrò”, come canta la Nannini, ma sono atti d’amore disperato verso il mondo, verso la propria voce, verso l’idea che anche chi non ha spazio possa incidere la propria esistenza nel passaggio del tempo. Per molto, quest’arte è rimasta orfana di tutela, riconosciuta solo a chi poteva permettersi gallerie, collezionisti, critici o curatori a garantirne il valore. E invece, come scrive Banksy sui muri di Londra, “Laugh now, but one day we’ll be in charge”: questa è una rivoluzione bottom-up, un movimento che nasce dal basso, da chi si costruisce da sé, con le mani sporche di vernice e il cuore pieno di visioni. È il gesto di chi viene dal fango, contro ogni previsione – spes contra spem -, riesce a farsi sentire. E la sentenza riflette esattamente questo: è un pugno sul tavolo delle istituzioni, che finalmente si accorgono che l’arte dei “fuori catalogo”, degli “invisibili”, ha la forza di riscrivere le regole del gioco. Chi dipinge di notte, con la maschera sul volto e il cuore in gola, oggi ha una voce dentro l’aula di un tribunale. E questo non è un dettaglio. Perché la sentenza si chiude con parole straordinarie, scritte non da un critico o un artista, ma da un giudice, di cui si riporta una qui sintesi. Il magistrato ha voluto raccontare dove è stata firmata quella decisione: nel cuore di Kiryat El-Melacha, nel sud di Tel Aviv. Un quartiere nato per accogliere piccole industrie e artigiani, fatto di edifici brutalisti degli anni Sessanta, oggi diventato una tela viva di arte urbana. Passeggiare tra quei vicoli è come attraversare un museo a cielo aperto. Murales che salgono fino al quarto piano, volti surreali, testi in lingue diverse, figure eroiche, simboli politici e poetici che si intrecciano ai graffiti. Un mosaico visivo e sociale in continua evoluzione, dove un’opera nasce sopra l’altra in una stratificazione che non cancella, ma rigenera. Ed è proprio lì, accanto a quelle opere effimere e potenti, che sorge il tribunale che ne ha riconosciuto il valore e la dignità. La Corte, nella sua conclusione, scrive che quel luogo – con il suo dialogo continuo tra vecchio e nuovo, tra arte riconosciuta e arte di strada – dimostra plasticamente perché anche i graffiti meritano tutela: basta aprire gli occhi. I fatti di questo processo – l’appropriazione, la cancellazione, la distorsione delle opere da parte di chi voleva solo venderle – hanno costretto le istituzioni a svegliarsi. E la risposta è arrivata, con il peso di una sentenza che riconosce ciò che era evidente già a chi guarda davvero: che la libertà creativa non si misura dalla legalità del muro, ma dall’autenticità del suo significato. I graffiti sono atti di espressione radicale, nati anche fuori dalle regole, e capaci di smuovere le regole stesse. E oggi è anche la legge a dirlo.